陈立夫中统局的第一任局长,蒋介石败退台湾,他的结局是怎样的?

陈立夫中统局的第一任局长,蒋介石败退台湾,他的结局是怎样的?

陈立夫,是国民党历史上最年轻的秘书长,他的一生经历了诸多风浪,因名字中的“立夫”二字,备受时人期望。亦因此,有着令人迥异的议论,有人称他为心狠手辣的特务头子,而也有人赞誉其教育事业上的执着和引路成全的功德人。

陈立夫出生于浙江吴兴,他的父亲是蒋介石的结拜大哥陈其业,而其哥陈祖焘更与他共同建立了中统。

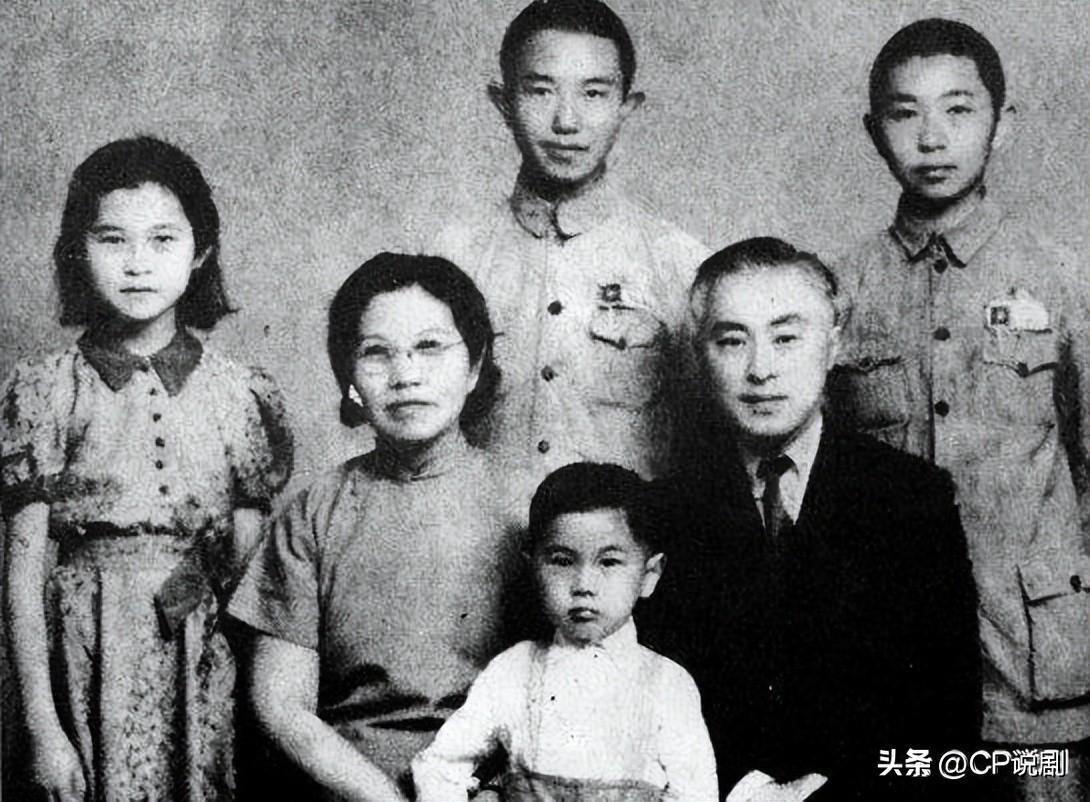

1922年,陈立夫在北洋大学采矿系毕业;三年后,他获得美国匹兹堡大学采矿学硕士学位。虽本着成为采矿工程师的志向,但随即接到蒋介石的特别召唤,希望他能前往广州协助。由于和蒋介石的紧密关系,最终他放弃采矿行业,来到这个充满政治气息的城市,开启了他新的政治人生。

陈立夫青年时期

陈立夫抵达广州后,便被任命为黄埔军军官学校校长办公厅机要秘书。从此,他一直坚定地追随蒋介石,并拥有了特殊的地位。凭借其父亲陈其业与蒋的嫡系关系,他备受蒋介石器重并崭露头角。1928年,他受蒋介石之命,被任命为国民党中央组织部调查科主任,也就是中统机构的前身——这个早已为人熟知的名词。他与其哥哥陈果夫兄弟,以国民党组织为基础,逐渐将中统发展壮大。

陈家兄弟控制着许多重要机构,中统实际的控制权也在他手上。陈立夫的权力日渐扩大,以至有了“蒋家天下陈家党”的说法。陈家在当时的民国政坛也被誉为“民国四大家族”之一。抗战爆发后,蒋介石任命陈立夫担任国民党教育部长,并负责战时教育。陈立夫在任期间,推动了教育改革。尽管很多老师和学生都计划加入抗战,但陈立夫鼓励学生着重于学习,在知识掌握和成为人才方面,才能更好地为抗日战争和国家利益效力。此外,陈立夫制定了《战时各级教育实施方针纲要》,为教育提供了明确的方向和规范的制度。

抗日时期的学校旧址

陈立夫深知中国大学教学内容无不受西方国家影响,于是他决定改革现有教学体系。他修改了科目表,加入了历史、法制、政治等具有中国特色的科目,并取消了只有海外留学学位才能任职的限制,为实力强大却未曾出国留学过的教师提供了发展空间。

此外,他对招生、考试、训育以及财务制度进行了全面的改革,将招生机构进行统一,确保大学入学考试和毕业考试具备统一标准;而在训育方面,他借鉴国民党的经验,将“三民主义”作为学生必修内容。这样的改革使得中国大学的教学内容更加丰富,也让学生在成长过程中更好地认识自己的国家和文化。

陈立夫关注到在战时地区经济困难的残苗青年,采用贷款制度为他们提供了经济援助,并为他们提供用于完成学业的公费。据统计,有约12万名学子在这一制度下完成学业,包括像李政道、杨振宇等众多知名学者,为中国发掘了大量的人才储备。

与此同时,他也对国民教育进行了改革和普及。在他任职期间,国民教育由地方政府主办,小学的入学率较低,入学前的儿童受教育率更低。为了改变这种状况,陈立夫大力推动国民教育改革。他努力争取政策支持,并在1940年成功颁布了《国民教育实施纲要》,明确了近期的目标,进一步提高了入学率。在他担任教育部长的7年时间里,他在促进中国战时教育建设方面做出了杰出的贡献。

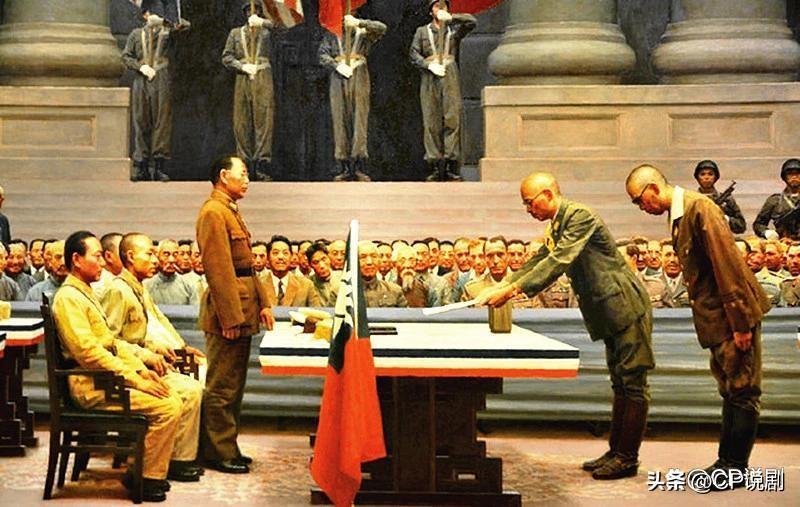

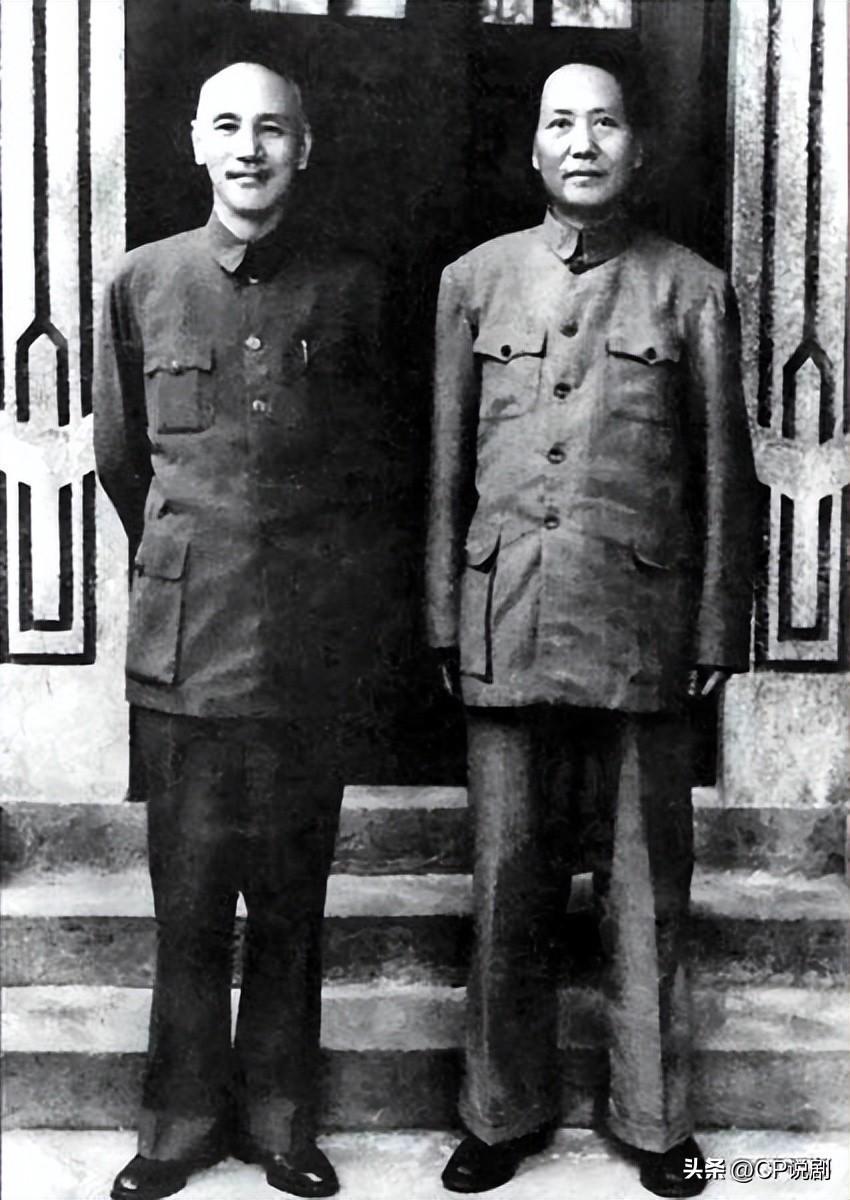

1945年9月2日,日本无条件投降,全国上下庆祝,但是战争的烽火并没有熄灭。国内的局势依然不明,为了和平建国,我党于1945年8月与国民党在重庆进行了第一次政治协商会议。然而,在会议上,陈立夫代表国民党方面展开了激烈的口水战,坚持自己的立场。尽管我党谈判代表周恩来同志进行了迅猛的反击,但陈立夫依旧默不作声。这场谈判历时43天,最终国共两党代表共同签订了《双十协定》。虽然国民党方面被迫同意了我党提出的和平建国方针,但蒋介石对此并不满意,在1945年10月13日撕毁条约,发动了内战。

掌握了主动权的我党代表不断提出和平的建议,于1945年12月27日提出了无条件停止内战的三条建议。国民党方面也作出了答复。经过长时间的协商,双方于1946年1月5日签订了停止国内军事冲突的协议。同年1月10日,第二次政治协商会议在重庆举行,然而,陈立夫和他的兄弟陈果夫坚定地反对参加会议,并多次公开和私下向蒋介石表示“千万别上了共产党的当”

二次政治协商会议一开始,陈立夫主动发言,提出要首先实现军队国家化,其次再进行政治民主化。然而,还没等他坐下,我党代表周恩来立即进行反击:“目前政府仍为一党专制,如果把军队交给政府,等于直接交给了国民党,人民的军队就成了国民党的军队。因此,中共方面要坚持政治民主化是实现军队国家化的前提条件,这两者应该同时进行,不分先后。”

周恩来的发言赢得了多数代表的赞同,最终陈立夫不得不同意军队归属于国家,以及实现军党分立和军民分治原则,实行公平合理整编全国军队的政策。这也破灭了陈立夫想要让中共把军队交给国民党的企图。

在激烈的谈判之后,第二次政治协商会议在中共和多民主党派等积极分子的努力下大多达成共识。然而,陈立夫对会议的结果并不满意,他多次去找蒋介石,听取指示。

1946年6月,上海各界人士察觉到蒋介石内战决心,联合发起并组织了上海人民和平请愿团,于6月23日前往南京进行请愿。然而,陈立夫提前安排埋伏的特务袭击了请愿团,称为“下关惨案”。多人受伤,陈立夫甚至说:“只要是对付共产党,我什么都不怕!”

随着一系列事件的发生,内战的脚步愈加紧迫。1946年6月,内战正式爆发,我党箭在弦上,国民党节节败退。到1949年,国内形势已经明朗化,蒋介石逃亡台湾。陈立夫作为蒋的嫡系,随蒋一路南下。然而,陈立夫却因为与蒋的亲信陈诚不和而与蒋产生分歧。蒋介石意识到这将成为绊脚石,遂决定与之撇清关系。

陈立夫深谙察言观色之道,很快嗅出了蒋介石的心思。在一次与蒋的谈话中,他主动表示:“总裁,大陆战局已然失败,我党需要有人承担责任。我自认有着不可推卸的责任,不应参与党的改造。”蒋介石默然不语,陈立夫的主动语言是否能换回蒋介石的回应,就无从得知了

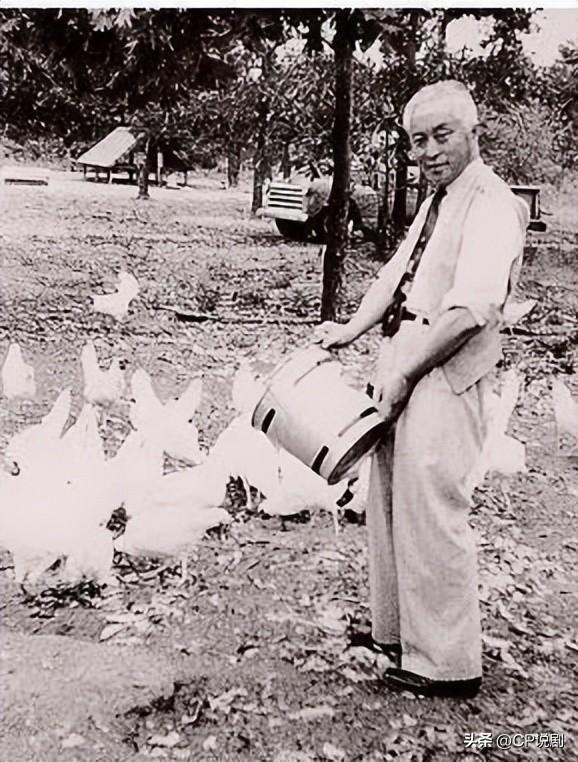

在蒋介石的命令下,陈立夫不得不在24小时内离开台湾,他与家人于1950年8月4日前往瑞士,稍作逗留便前往美国。然而,虽然他曾经在国内被称为“四大家族”,但陈立夫的实际财产寥寥无几。抵达美国后,他带着家人陷入了困境,积蓄很快用尽需要谋生。幸运的是,他遇见了江苏医学院前院长胡安定,后者计划投资办一家养鸡场,需要合伙人。于是,陈立夫开始了养鸡生涯。

然而一切并不顺利,养鸡场全部依靠人力劳动,只能由陈立夫和他的妻子两个人来照顾。经过二人辛勤努力,养鸡场终于取得了一定成就。然而,恰当时机却突然燃起的一场大火把所有一切都烧成了废墟。为了维持生计,陈立夫不得不四处借钱维持生活。屡遭打击,他曾一度思考自杀的念头,不过还好被妻子及时阻止了

陈立夫在美国养鸡期间,展现了他的多才多艺。他凭借鸡场的管理技巧和制作皮蛋的独门秘方,打出了名声,被美国的华人赞誉为“陈立夫皮蛋”。尽管他的职业与养鸡相差甚远,但他的努力和能力让他在任何领域都可以获得成功。

回到台湾后,陈立夫深深地热爱祖国,积极倡导中国的统一。他通过不断寻找可行的方法和途径,尝试促进两岸和平。在一次秘密会晤中,蒋介石层层密谋,让陈立夫通过秘密渠道向中共方面表示可以请毛泽东来台湾访问,为两岸和平创造机会。陈立夫也在香港报纸上刊登了《如果我是毛泽东》的文章,表达了欢迎毛泽东或周恩来来台进行和谈,呼吁大家为统一大业再次合作。

虽然并没有得到回应,但陈立夫依然没有灰心丧气,而是继续努力摸索着推动祖国统一的途径。直到中共十一届三中全会后,他注意到公报中明确使用了“台湾回归祖国”的说法,更加坚定了他推动统一大业的信念。

陈立夫在国民党十三大会议后会见了台湾中共统一联盟代表,明确表态认为,两岸通过合作达成统一,必将使中国壮大并在世界上产生巨大影响。1992年,陈立夫接待了大陆首批访台记者,并表示:只要两岸人民需要,我将尽我所能前往大陆,我最大的心愿便是国家繁荣昌盛,人民安居乐业。1994年,陈立夫更以一幅亲笔书法赠送前海协会会长汪道涵,执笔留言:“为了和平,求统一不谈小节,志成先天。” 他的努力为两岸关系的和平统一进程贡献良多,也是他一生中值得骄傲的成就。

1999年澳门回归祖国,101岁高龄的陈立夫赠送了题字“雪耻荣归”,表达对这一历史事件的喜悦和敬意。晚年时,陈立夫仍然回忆起年轻时领导教育改革、为祖国统一而奋斗的时光,为此感到自豪。然而,岁月无情,2000年,陈立夫逝世于台湾,享年102岁。在国共内战中,蒋介石败退台湾后,虽然陈立夫曾对其效忠,但蒋介石并未体恤他,反而考虑与陈诚的关系,无情地抛弃了他。被抛弃后,陈立夫养鸡卖皮蛋为生计奔波劳碌。虽然后来迷途知返,致力于祖国统一事业并不断呼吁,但他的人生经历让人不禁叹息——忠诚跟随蒋介石,却最终落得被抛弃的命运,直到晚年才找到自己的人生意义。